🇹🇼 台湾有事をめぐる日本の立場と台湾の現実

高市首相の発言をもとに、台湾有事をめぐる日本政府の姿勢と台湾社会の世論を整理。SNS上の議論も踏まえ、防衛と介入の境界を考察する解説記事。

台湾海峡の緊張が続く中、日本政府が「台湾有事」をどのように位置づけるかが注目されている。

2025年11月7日、高市早苗首相は衆院予算委員会で、中国の軍艦による武力行使があった場合には「存立危機事態」に該当する可能性があるとの認識を示した。これは従来の政府見解より踏み込んだ発言だった。

この発言を受けて、SNS上では「防衛」と「介入」の線引きをめぐる議論が広がっている。

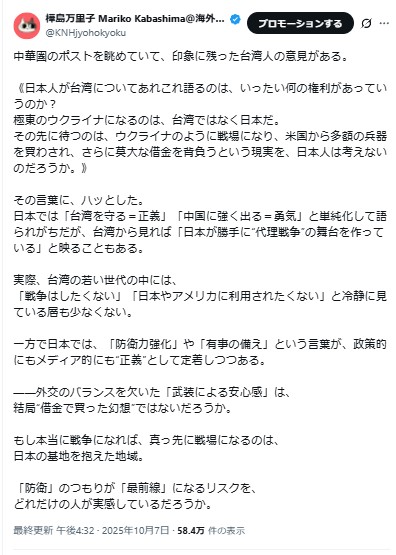

そこで思い出したのが、10月7日に筆者がX(旧Twitter)に投稿した内容である。

高市政権の発足を受け、台湾のネットユーザーの反応を追いながら記したものだ。

当時、日本の保守系言論では「台湾独立」を支持する論調が目立ち、

それに対して疑問や懸念を示す台湾の声がネット上で多く見られた。

1. 高市首相の発言:政府方針の新たな踏み込み

首相は、「中国が台湾に対して戦艦を使い、武力行使も伴うものであれば、存立危機事態になり得るケースである」と答弁した。さらに「海上封鎖」や「サイバー」「情報操作」など複数のシナリオを例示し、実際の状況に応じて総合的に判断するとの考えを示した。

2. 台湾の現状:多数派は「現状維持」を選ぶ

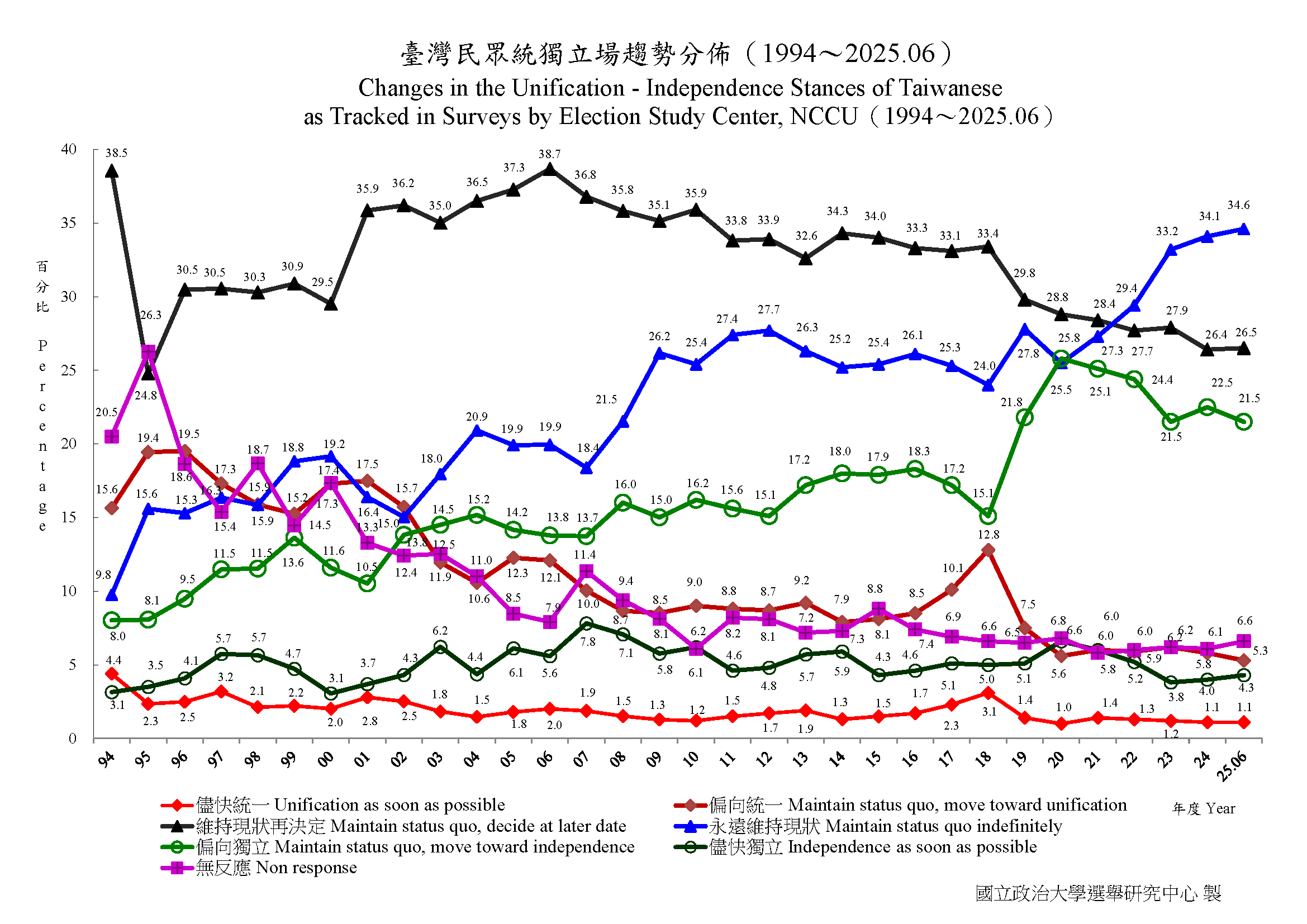

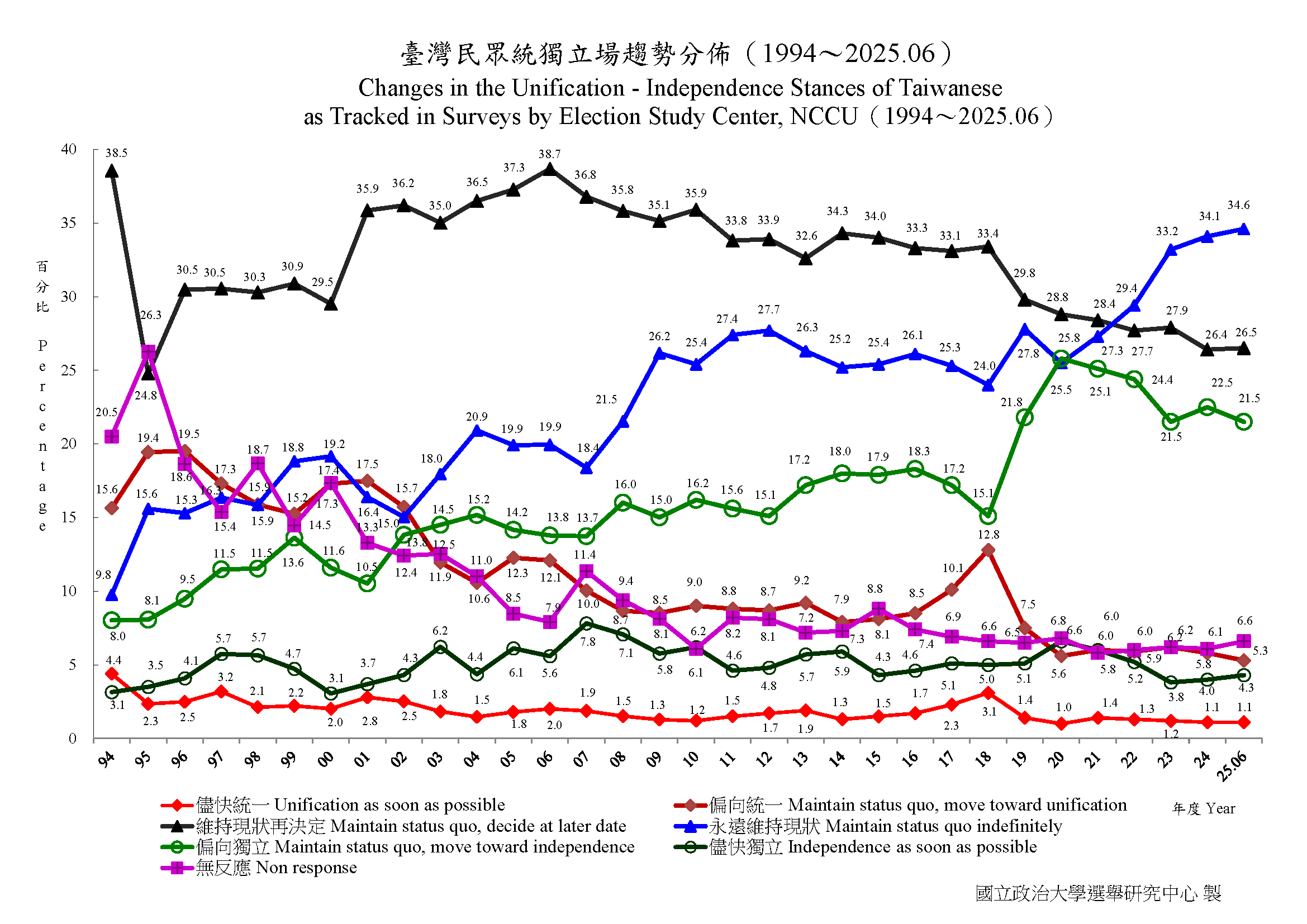

📊 台湾人の「統一・独立」意識(2025年6月時点・NCCU調査)

| 順位 | 立場(分類) | 割合 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 🥇 1位 | 永遠維持現狀 (現状をこのまま維持) |

約34.6% | 独立でも統一でもなく、現状を長期的に続けたい層。過去10年で急上昇し、現在最多。 |

| 🥈 2位 | 維持現狀再決定 (現状維持し、将来判断) |

約26.5% | 今は現状維持を保ちつつ、将来の情勢を見て決めたいという柔軟派。 |

| 🥉 3位 | 傾向獨立 (現状維持しつつ独立へ) |

約21.5% | 当面は現状維持だが、将来的には独立を志向する穏健な独立派。 |

| 4位 | 傾向統一 (現状維持しつつ統一へ) |

約10.1% | 今すぐ統一ではなく、将来ゆるやかに統一を考える層。近年はやや減少。 |

| 5位 | 儘快獨立 (できるだけ早く独立) |

約2.5%前後 | 早期独立を実現すべきとする急進的独立派。長期的に少数。 |

| 6位 | 儘快統一 (できるだけ早く統一) |

約1.5%前後 | 早期統一を望む層。1990年代には約10%いたが、現在は極めて少数。 |

| — | 無反應 (無回答) |

約3% | どちらとも言えない・無回答層。 |

🧭 まとめ:

「現状維持」系(上位2項目)が 合計約61% と過半数超。

「独立志向」は約24%、「統一志向」は約12%。台湾の多くは、いずれの極端にも偏らず「平和の持続」を優先している。

出典:NCCU Election Study Center, National Chengchi University(1994–2025.06)

3. 日本が「防衛」として介入することの是非

日本国内では「台湾有事=日本有事」という言い回しがよく使われる。しかしこの表現は、防衛協力と軍事介入の境界をあいまいにしてしまうおそれがある。

- 法的側面: 存立危機事態は集団的自衛権行使の前提であり、米軍が台湾防衛に動いた場合、日本が関与するケースが現実味を帯びる。

- 外交的側面: 台湾の多様な世論を十分に踏まえずに「助ける」ことを語るのは、台湾の主体性を損なう懸念がある。

- 社会的側面: 「防衛」という言葉は議論を感情的にしやすく、冷静な選択肢の検討を妨げることがある。

4. 望まれる関与の形:冷静な対話と抑止

台湾の人々が望むのは、「戦う勇気」ではなく「生き延びる知恵」だ。日本が本当に台湾の平和を支えたいのであれば、勇ましさよりも冷静な外交努力と地域的な対話の継続が求められる。台湾の平和は、外からの「守る」ではなく、内からの「築く」で支えられている。その努力を尊重することこそ、真の友好ではないだろうか。

本記事は、事実と公開情報をもとに筆者の見解を交えて整理したものです。台湾の人々の多様な視点を尊重し、冷静な議論の一助となることを願っています。

Japan’s New Framing of a Taiwan Contingency and How Taiwan Actually Sees It

As tensions continue in the Taiwan Strait, more attention is being paid to how the Japanese government positions a potential “Taiwan contingency.” On November 7, 2025, Prime Minister Sanae Takaichi stated in the Lower House Budget Committee that if Chinese naval vessels were to use force against Taiwan, the situation could fall under a “survival-threatening crisis,” which would open the way for Japan to exercise the right of collective self-defense.

This remark triggered discussions on social media in Japan about where to draw the line between “defense” and “intervention.” It also reminded me of a post I wrote on X (formerly Twitter) on October 7. I wrote that post after watching how Taiwanese netizens reacted to the launch of the Takaichi administration. At that time, many conservative voices in Japan were strongly supportive of “Taiwan independence,” while quite a few Taiwanese users online were voicing doubts and caution toward such enthusiasm coming from outside Japan.

1. A New Step in the Government’s Position

In her Diet reply, Prime Minister Takaichi said that if China were to employ warships and actually use military force against Taiwan, that could constitute a case that becomes a survival-threatening situation. This was effectively the first time a Japanese administration spelled out a concrete scenario in which a Taiwan emergency could qualify for the most serious category under Japan’s security legislation.

She also mentioned that a range of cases must be considered — a naval blockade, cyberattacks, information operations — and that the government would make a comprehensive judgment based on the actual situation at the time. In other words, Tokyo is quietly widening the range of contingencies in which it could say “this concerns Japan’s survival.”

2. Taiwan’s Reality: A Majority Chooses the Status Quo

According to the June 2025 survey by the NCCU Election Study Center, the largest group of Taiwanese — about 34.6% — said they want to “maintain the status quo indefinitely,” and the second largest group — about 26.5% — said they want to “maintain the status quo and decide later.” In total, roughly 61% favor keeping things as they are.

By contrast, only around 2–3% supported “independence as soon as possible,” and those who want early unification with China are now an even smaller minority. For most people in Taiwan, choosing the status quo is not indecision — it is a rational choice for peace and survival amid constant pressure.

3. The Question of Japan’s “Defense” vs. “Intervention”

Inside Japan we often hear the phrase “a Taiwan emergency is a Japan emergency.” That framing is understandable in terms of geography and alliance politics, but it can also blur the boundary between legitimate self-defense and military involvement in someone else’s conflict.

- Legally: calling it a survival-threatening situation would allow collective self-defense and, depending on U.S. operations, could pull Japan into actual missions.

- Diplomatically: if Japan talks about intervention without fully reflecting Taiwan’s own diverse public opinion, it risks sounding as if it is deciding Taiwan’s future on Taiwan’s behalf.

- Socially: wrapping everything in the word “defense” makes discussions heated very quickly, leaving less room for calm, layered policy choices.

4. What a “Friendly” Approach Should Look Like

Many Taiwanese today are not looking for heroic rhetoric, but for ways to survive, de-escalate, and keep their society open. If Japan truly wishes to support Taiwan, the most useful contribution may be to help maintain a stable environment — diplomacy, dialogue, and regional frameworks — rather than pushing Taiwan toward confrontation.

Respecting Taiwan’s own preference for the status quo is, in that sense, a form of friendship.

Source: NCCU Election Study Center, National Chengchi University (1994–2025.06)

コメント

コメント一覧 (4件)

極めてタイムリーな記事なので、XとFacebookにこちらのアドレスをコピペして引用させていただきました。多くの日本人に台湾の方々の「民意」とあなたの思いを知ってもらいたいと思います。

日本語しか知らない私のような日本人が少しでも視野を広められるよう、これからも翻訳と公開をお願いいたします。

ありがとうございました!

小森さま

ご丁寧なコメントをありがとうございます。

記事をご紹介くださったとのこと、大変うれしく拝見しました。

台湾の方々の声や、現地のリアルな空気感を丁寧に伝えていくことが、

日本の理解を深める一助になればと思っております。

今後も、国際政治や社会の動きを静かに追いながら、

読者の皆さまと一緒に考えていけるような記事を発信してまいります。

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

とても考えさせられる記事ですね。

台湾の人々の思いや立場は、もちろん尊重されるべきだと思います。

ただ一方で、日本が抱える安全保障上のリスクとくに台湾有事によるシーレーン(海上交通路)封鎖と経済への影響に触れられていない点が気になります。

日本はエネルギー・食料・原材料の大半を輸入に依存しており、台湾有事が起きれば輸送船そのものが出港できず、国際物流が完全に麻痺する恐れがあります。

封鎖は台湾周辺だけでなく、南シナ海・東シナ海・インド洋・太平洋の主要航路にも波及し、日本の供給網全体が分断されます。

さらに、燃料不足や輸送停滞によって物価高騰と戦時経済化が進み、国民生活にも深刻な影響を及ぼします。

したがって、「台湾有事を起こさないようにどうするか」こそが最大の論点であるべきです。

そのためには、日本自身が台湾を護る力=抑止力を持つことが不可欠です。

力なき平和は幻想であり、抑止力こそが戦争を防ぐ最大の手段です。

外交的対話、同盟国との連携、危機を未然に防ぐ知恵と行動が何よりも求められます。

台湾有事は『地域紛争ではなく』、日本の経済・安全保障・生活基盤のすべてに直結する危機です。

記事にするなら、ここまでの視点を交えて論じるべきではないでしょうか。

台湾有事は、軍事だけでなく経済・外交・国際秩序など多角的な視点が求められる極めて複雑な問題だと思います。

カグツチさま

詳細なご意見をありがとうございます。

ご指摘の通り、日本にとって台湾有事は安全保障だけでなく、

経済・エネルギー・物流など多方面に影響を及ぼす重大なテーマですね。

私の記事では主に台湾社会の世論を軸に整理しましたが、

ご指摘のような日本側のリスク構造も含めて、

立体的に捉える必要性をあらためて感じます。

今後の記事でも、経済・外交・安全保障を多角的に取り上げていければと思います。

貴重なコメントをありがとうございました。